پہلا درس: مومنین کی صفات

الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیٰ سید الأنبیاء والمرسلین محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وذریتہ أجمعین، أما بعد:

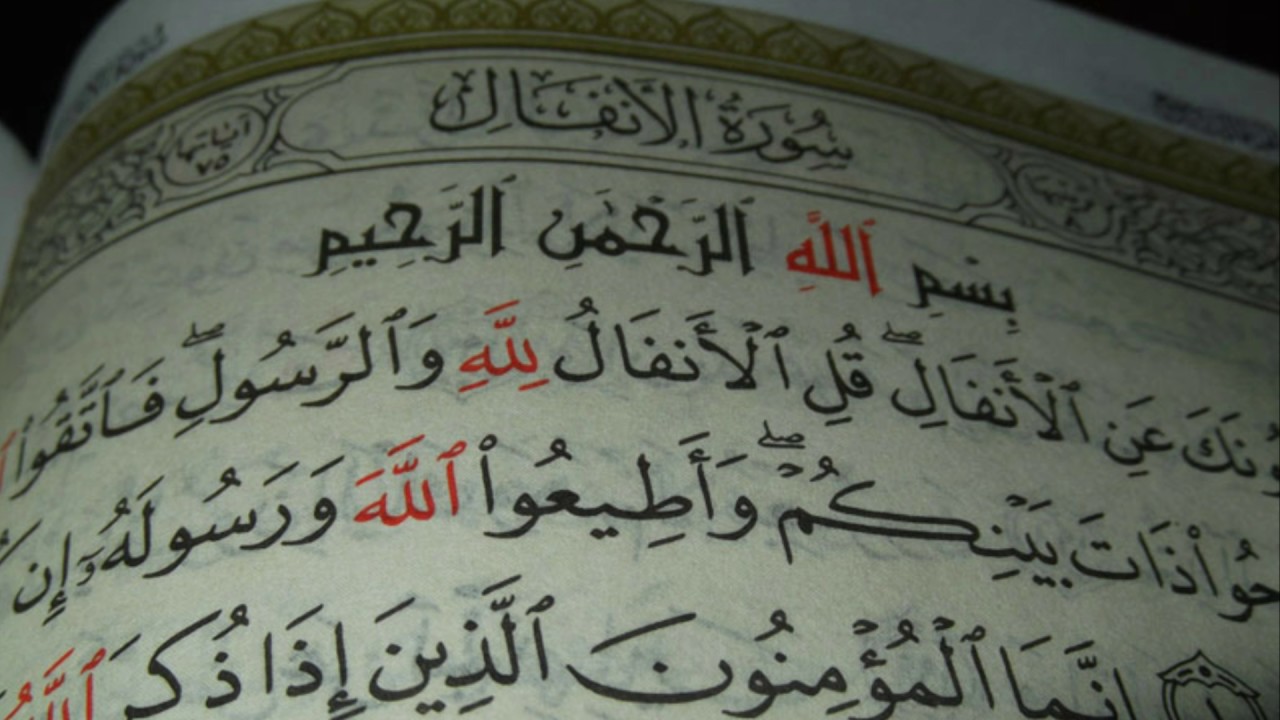

فقد قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابہ المجید بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿يَسْــــَٔـلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾ (سورۃ الانفال: ۱ تا ۴)

صدق اللہ مولانا العظیم، رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَـــهُوْا قَوْلِيْ!

پہلی بات، اس سورۂ مبارکہ کے معانی پر غور کرنے سے قبل یہ کہ ان شاءاللہ ان نشستوں کے اندر کوشش ہوگی کہ اس سورۂ مبارکہ میں ایک مجاہد کے لیے ،ایک عام مسلمان کے لیے جو پیغامات اور جو فوائد و اسباق موجود ہیں ان پر، اور ان کے دل کی زندگی کے لیے جو سامان موجود ہے اس پربات کی جائے، البتہ تفصیلی فقہی احکامات کے اندر جانا ابھی مطلوب نہیں ہے لہٰذا اس سلسلہ ہائے گفتگو میں یہ پیش نظر نہیں ہوگا؛ ورنہ سورۂ انفال و سورۂ توبہ میں جہاد سے متعلق کئی مفصل فقہی احکامات بھی آتے ہیں؛ تو ہم اس پہلو پر فی الحال بات نہیں کررہے ۔

﴿يَسْــــَٔـلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ﴾

’’یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔‘‘

’’یہ سوال کرتے ہیں‘‘، اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آیات غزوہ بدر کےموقع پر نازل ہوتی ہیں اور اشارہ ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جانب کہ وہ آپ سے، یعنی صحابہؓ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال کرتے ہیں انفال کے حکم کے بارے میں۔

انفال کیا ہے؟

انفال نفل کی جمع ہے۔نفل کہتے ہیں اصل سے زیادہ چیز کو؛ اصل سے زائد کو نفل کہا جاتا ہے۔ تواس میں انفال سے یہاں مراد غنیمت کا مال ہے اور اس کو نفل اس لیے کہا گیا کہ ایک مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو بالاصل اس کے پیش نظر اجر اور اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اجر کی خاطر ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی وہ جہاد و قتال کرتا ہے اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس سے بڑھ کر ایک انعام جو اس کو دیا گیا ، وہ ہے امتِ محمدیہ ﷺ کے لیے مال غنیمت کا حلال قرار دیا جانا۔ اسی طرح اس کواصلاً مقصود اسلام کا غلبہ ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے کوئی چیز بالاصل مقصود نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نےاس امت کے لیے مال غنیمت کو ایک نفلی چیز کے طور پر، مزید انعام کے طور پر حلال قرار دیا۔

غنیمت کے احکامات تفصیل سے کتبِ فقہ میں موجود ہیں البتہ ایک مجمل سی بات یہ کہ حدیث میں غنیمت کے مال کو سب سے بہترین یا سب سے طیب، پاکیزہ مال قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود ، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی تمام محدثین و فقہا نے لکھی ہے کہ بالاصل ایک مجاہد کے پیش نظر غنیمت کا حصول نہیں ہونا چاہیے جہاد میں نکلتے ہوئے۔ جو نیت غالب ہو یا اصل ہو وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے اور اس کا امتحان اس طرح ہوگا کہ وہ کارروائی کہ جس کے اندر غنیمت ملنے کا کوئی امکان نہ ہو، وہ اس میں بھی اتنی ہی شوق و رغبت سے ا ترتا ہو جتنا کہ وہ اس کارروائی میں کہ جہاں غنیمت کا امکان ہو، رغبت کے ساتھ جاتا ہے۔ باقی، خود غنیمت کی طلب رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اصل نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو بےشک ساتھ ہی دوسری نیت موجود ہو، کیونکہ حدیث میں اس کو سب سے پاکیزہ مال کہا گیا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا رزق نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس امت کی صدیوں تک شان رہی ہے کہ اس نے رزق کو کفار کے ہاتھ سے چھین کے حاصل کیا ہے اور بیت المال کے سب سے بڑے مصادر، کہ جن سے مسلمانوں کو قوت پہنچی ، ان میں غنیمت اور فے کا مال ہمیشہ سرفہرست رہا اور خود عام مسلمان اور مجاہد کی بھی حا جات پوری کرنے کا، بلکہ بہت سے فقرامجاہدین کو اغنیا میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن جب ہم جہاد سے دور ہوئے تو پھر نوکریوں اور کیریرز کے پیچھے پڑ گئے اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال ٹھہرائی تھیں، اور جو سب سے اشرف اور پاکیزہ مال تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ نعمت ہم سے چھوٹ گئی۔ اور ایک ضمنی بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے اور علما بھی اس سے یہی مفہوم اخذ کرتے ہیں کہ وہ کارروائی جس میں انسان غنیمت حاصل کرے اس میں اس کا اجر کم ہوجاتاہے۔ حلال ہےمال غنیمت ، پاکیزہ ہے ، سب کچھ ہے… لیکن سب سے افضل کارروائی، اس حدیث کے دوسرے حصے میں آتا ہے، وہ ہے کہ جس کے اندر انسان خود بھی شہید ہوجائے اور اس کے گھوڑے یا اس کی سواری کا خون بھی بہہ جائے، تو جس میں جتنا نقصان پہنچتا ہے اللہ کے راستے میں، اتنا زیادہ ثواب بڑھتا ہے اور جتنا آپ نفع لے کے آتے ہیں، اتنا ہی آپ کے ثواب میں کمی ہوجاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَسْــــَٔـلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ﴾، یہ آپ سے غنائم ،انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کا حکم کیا ہے؟

غزوہ بدر کا موقع ہے، پہلی دفعہ بڑی مقدار میں غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہے، اور ابھی تک کوئی تفصیلی احکامات نہیں اترے ہوتےکہ غنیمت نے کیسے تقسیم ہونا ہے۔ تو احکامات اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے، صرف ایک بنیادی بات بتاتے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگیا غنیمت کے مسئلے پر اور آپس میں کچھ سختی اور کچھ تلخی بھی آگئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صرف اتنا جواب دیتے ہیں :

﴿ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ﴾

’’ کہہ دو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہیں۔‘‘

یعنی یہ کہ اس پہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ احکام بعد میں بتائیں گے مگر پہلے ایک اصولی بات تسلیم کرو کہ غنائم کا حکم اللہ اور اس کا رسول ﷺ طے کریں گے۔ جیسے باقی سب چیزوں میں ہم حکم لینے کے لیے قرآن کی طرف اور سنت کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح غنائم کا حکم بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے معلوم ہوگا؛ پہلے اس اصول کو مانو۔ اس کے بعد سورت میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنائم کے احکامات بیان فرماتے ہیں۔

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾

’’پس اللہ کا تقوٰی اختیار کرو، (یا اللہ سے ڈرو)۔‘‘

یعنی یہ کہ غنائم کے معاملے میں حکم خود اپنی طرف سے متعین نہ کرو۔ حکم آنے سے قبل آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رویہ اختیار کرو اور اللہ ہی کی طرف لوٹو حکم جاننے کے لیے ۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں کہ جس چیز کا حکم نہ معلوم ہو، اس کے لیے قرآن و سنت کی طرف وہ پلٹنے والا ہو اور اہل علم کی طرف رجوع کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کرے، اور اس کے ہر مسئلے میں اس کی اپنی رائے، اس کی اپنی خواہش حاکم نہ ہو بلکہ اس کی حاکم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی ﷺ کی سنت ہو۔

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾

’’ پس اللہ کا تقوٰی اختیار کرو اور آپس کے معاملات درست کرو، ( آپس میں صلح صفائی کرو)۔‘‘

اشارہ ہے اس تلخی کی طرف جو آپس میں آئی غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے بعد دوسری بات، جس کا کہ حکم دیا، وہ یہ کہ آپس میں اصلاح کرو اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھو؛ کینے کا ، بغض کا جذبہ نہ رکھو۔ ایک دوسرے کے لیے حسد اور رنجشوں کو دلوں میں نہ پالو؛ بلکہ ایک دوسرے کے لیے ایمانی محبت کا جذبہ دلوں میں رکھو۔

﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

’’ اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو، اگر تم مومن ہو۔‘‘

انسان کب مومن بنتا ہے؟

ایمان کی سب سے پہلی اور سب سے روشن نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول ﷺ کے حکم کی اطاعت کرتا ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم اپنے اوپر لازم ہی نہیں سمجھتا، یا انکار کرتا ہے کہ نہیں مانوں گا، وہ کافر ہوجاتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ لازم شرط ہے کہ انسان یہ مانے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے۔ پھر ایک وہ شخص ہے جو اپنے لیے اس کو واجب مانتا ہے، اللہ کے حکم کو اپنے لیے لازم مانتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کو لازم مانتا ہے لیکن عمل میں کمزوری ہوجاتی ہے اس سے؛ تو جتنی بڑی کمزوری ہوگی، اتنا درجے کا اس کے اندر فسق پایا جائے گا۔ جتنا بڑا وہ فرض چھوڑے گا ، جتنے بڑے حرام کا ارتکاب کرے گا، اتنے ہی درجے میں فسق کی صفت یا فاسق ہونے کی صفت اس کے اندر پائی جائے گی۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے اسے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسولﷺ کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو! یعنی ایمان کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والا ہو مسلمان۔

ہمارے معاشروں کا المیہ ہے کہ معاشرے بحیثیت ِ مجموعی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے ہٹ چکے ہیں اور رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اپنے امور میں کتاب اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی ﷺ کی سنت کی طرف۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ امت اور ریاست کی سطح سے شروع کرتے ہوئے گھریلو معاملات تک ایک عام مسلمان کے، اس میں بہت تھوڑے لوگ معاشرے میں ایسے ملتے ہیں کہ جو ان سارے مسائل میں اپنی عقل، اپنی خواہش ، اپنے ذاتی تجربات یا مغرب سے آنے والے افکار…… ان چیزوں کو چھوڑ کے ، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہوں، سنت کی طرف رجوع کرتے ہوں، دینی کتب کی طرف رجوع کرتے ہوں اور وہاں سے حکم لیتے ہوں۔ تو ہماری بنیادی بربادی یا جس ذلت میں ہم آج بحیثیت مجموعی مبتلا ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مصدر کو چھوڑ دیا ہے ۔ وہ مصدر کہ جس کو پکڑنا چاہیے تھا ، جس سے رہنمائی لینی چاہیے تھی، اس کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارا نوجوان اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے اور اپنے مسائل میں اس طرح گفتگو کرتا ہے گو یا کہ اس کے پاس کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہی نہیں ، گویا کوئی نبی نہیں آیا اس کے پاس کہ جس نے اس کو کوئی رہنمائی دی تھی ۔

کچھ دن قبل سننے کو ملا؛ یہ بی بی سی کے نمائندے جاتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں اور جا کے وہاں کے نوجوانوں سے سوالات کرتے ہیں؛ تو انسان کو سن کے افسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی نسل پروان چڑھی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہدایات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک رائے دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ نپولین نے یہ کہا؛ دوسرا رائے دے رہا ہے تو کسی ناول کا ذکر کر رہا ہے؛ تیسرا رائے دے رہا ہے تو وہ ان ( اہل مغرب) کے معاشیات کے کسی فلسفی کا ذکر کر ہا ہے……؛ تو ساری آرا اور ساری گفتگو ادھر ہی سے ماخوذ ہے یا پھر جو دوسرا مصدر ہے ان کا، وہ میڈیا ہے۔ جو کچھ میڈیا بول رہا ہے وہی کچھ ان کی بھی زبان پہ جاری ہے۔ وہی چیزیں وہ بھی دہرا رہے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے کہ اللہ او ر اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے معاشرے بحیثیت مجموعی ہٹ چکے ہیں۔ مطلوب یہ ہے کہ ہم لوگ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والے بنیں اور ہر مسئلے میں شرعی حکم جاننے والے بنیں۔ اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس کھونٹی کے ساتھ باندھیں، اس مصدر کے ساتھ جڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔

﴿ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾

’’مومن تو حقیقت میں بس وہ لوگ ہیں… ‘‘

یہاں پہ علامہ سعدی ؒ( صاحب تفسیر السعدی) یہ بات لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل ان لوگوں کا ہے، یعنی آگے جتنی صفات بتائی جا رہی ہیں وہ اس شخص کی بتائی جا رہی ہیں جس کا ایمان کامل ہے ۔ جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کے اور جنت کے اعلیٰ درجات کے وعدے کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان کی بنیادی سطح ہے، جس کا انسان اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوجاتا ہے اور ایک پھر وہ کہ جس درجے وہ ایمان کو بڑھا تا ہے، جتنی اس کی حفاظت کرتا ہے، جتنا اس میں اضافہ کرتا ہے، اسی درجے اللہ کی رضا ، اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جارہاہے کہ ایک مومن کامل کی صفات کیا ہیں، کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو یا مومن کو؟

پہلی صفت: اللہ کے ذکر پر دل کا لرزنا

تو مومن تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں:

﴿ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ﴾

’’جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں،( کانپ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں ان کے دل)۔‘‘

تو یہ اللہ کے ساتھ ایک مومن کے دل کا حال اصولاً ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام اس کے دل کو لرزا دیتا ہو ۔ کوئی اس کو اِتَّقِ اللہ کہے ،کوئی اسے کہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ اس کے لیے آخری بریک ہو، آخری حد ہو جہاں وہ رک جاتا ہو، اپنی رائے بھی اللہ کے حکم کے سامنے قربان کردیتا ہو۔ یہی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ کے خوف کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا حکم جہاں آئے تو وہاں وہ بالکل ہتھیار ڈال دے، بالکل سر تسلیم خم کردے، بالکل جھک جائے اس حکم کے سامنے۔ اس سے پہلے تک وہ ایک رائے کو سو فیصد ٹھیک سمجھتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آگیا تو بس یہاں پہ اس نے اپنا ذہن لڑانا چھوڑ دیا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ اللہ کے نبی ﷺ کا حکم آگیا، اس نے اس کے سامنے اپنا سر جھکادیا۔ تو یہ ایک مومن کا رویہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جرأت نہیں ہونی چاہیےاللہ کے احکام کے مقابلے میں، اللہ کے نبیﷺ کے احکام کے مقابلے میں ۔ جیسا کہ دیگر سورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کو یہ ادب سکھلایا کہ:

﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (سورۃ الحجرات: ۱)

’’ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے سامنے آگے نہ بڑھو،( جرأت سے کام نہ لو)‘‘

اور اسی طرح یہ حکم دیا کہ:

﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (سورۃ الحجرات: ۲)

’’ نبی (ﷺ) کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔‘‘

تو یہ صرف گفتگو کا ادب نہیں ہے، ایک عمومی ادب سکھایا گیا کہ جب وہاں سے کوئی چیز آجائے، قرآن و سنت کی طرف سے کوئی چیز آجائے تو بس! یہ ہماری آخری حد ہے کہ جس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ، جس سے آگے ہم نہیں گفتگو کر سکتے۔ تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ خو اور یہ صفت پیدا ہو ہمارے اندر ۔ اور دوسرا اس میں دل کی اس کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اللہ کا نام آنکھوں میں آنسو لے آتا ہو اور اللہ کی صفات کا تذکرہ اور اللہ کی یاد دلوں کو لرزا دینے کے لیے کافی ہوتی ہو۔ تو اللہ سے مانگنے کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایسا گہرا تعلق نصیب فرمائے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ پہلی صفت بتائی کہ مومن وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد اور اس کے ذکر پہ کانپ اٹھتا ہو ؛ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ۔

دوسری صفت: تلاوت قرآن سے ایمان میں اضافہ

﴿وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ﴾

دوسری صفت یہ ہے کہ ’’جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے (یا وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں)۔‘‘

یہاں پر مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ دونوں طرح ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت بذات خود باعث برکت ہے اور دل کے زنگ کو ، دل کی گندگی کو دھو نے کا باعث ہے؛ چاہے سمجھے بغیر بھی ہو تب بھی اس سے ثواب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ قرآن کی آیات میں تدبر ہے، غور کرنا ہے ، سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے لیے تفسیر کی طرف رجوع کرنا ہے، علما سے رہنمائی لینا ہے، رک رک کے آیات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تدبر دل کا عمل ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کے اعمال کا حکم دیا ہے۔ بعض اعمال دل کے ہیں ، بعض اعمال جسم کے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں تین اعمال کا ذکر آئے گا اور تینوں دل کے اعمال ہیں۔ اس کے بعد جسم کے اعمال کا ذکر آئے گا۔

قلب کے تین اعمال:

دل کا پہلا عمل ہم نے کہا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کہ دل لرز اٹھے اللہ کے ذکر سے۔ دوسرا، قرآن کی آیات میں تدبر کرنا، قرآن کے معنی میں تدبر کرنا۔ تو یہاں بھی ایک دفعہ پھر ، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بہترین ذہن ہیں، جن کو اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی صلاحیت دی ہے ، وہ اپنے ذہن کو قرآن پہ غور کرنے پر نہیں لگاتے۔ وہ ہر قسم کی کتاب پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں…، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ ناولوں پہ غور کرسکتے ہیں، وہ فلسفیوں کی کتابوں پہ غور کرسکتے ہیں ، وہ خبروں پہ غور کرسکتے ہیں ، وہ ٹائمز (میگزین) اور نیوز ویک پہ غور کرسکتے ہیں اور وہ ٹی وی کے مذاکروں اور ٹاک شوز پہ غور کرسکتے ہیں …لیکن وہ قرآن پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے! اور ظاہری بات ہے کہ جب تک یہ امت اپنے بہترین ذہنوں کو اس کام پہ نہیں لگا ئے گی کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور اپنے حالات میں اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیں ، تب تک یہ پستی برقرار رہے گی۔ تو یہ ایک عمومی بات بھی ہے؛ پھر ہر مجاہد کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہر مجاہد کا قرآن کے ساتھ تعلق محض ایک تبرک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ محض برکت لینے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی مطلوب ہے ؛ اس کا انکار یا کمی کرنا نہیں مطلوب۔ تلاوت خود بھی مطلوب ہے، لیکن تدبر جو ہے وہ ہمارے اوپر قرآن کے بنیادی حقوق میں سے ہے ، جس کے بارے میں اللہ نے قیامت کے روز سوال کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نبی قیامت کے دن کہیں گے:

﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (سورۃ الفرقان: ۳۰)

’’ اے میرے رب! میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا( یا اس سے منہ پھیر لیا)‘‘ ۔ تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس پہ تدبر نہیں کیا ، اس پہ غور نہیں کیا ۔

تدبر بالقرآن… …کیسے؟

تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دن میں بے شک پانچ منٹ نکالے جائیں، لیکن وہ پانچ منٹ غور کرنے کے لیے نکالے جائیں ۔ عمومی تلاوت کے لیے بےشک اس سے زیادہ وقت دیا جائے لیکن دن میں کسی ایسے وقت کہ جب ذہن تازہ ہو ، ذہن حاضر ہو، اس وقت انسان قرآن پہ تدبر کے لیے وقت نکالے؛ اور جو شخص دن میں صرف پانچ منٹ بھی دیتا ہوگا، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھولیں گے معانی۔

معانی کی مختلف سطح ہیں: ایک سطح علما کے لیے ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے، اس سے احکام نکالنے کے لیے علم چاہیے ۔ وہ ایک عامی کا کام نہیں ہے کہ وہ آیات سے احکامات نکالنا شروع کردے۔ لیکن تفاسیر کی مدد سے، جو علما نے لکھی ہیں، انسان آیات کے معانی پہ رک کے سوچ سکتا ہے اور یہ سوچ سکتا ہے کہ ان میں میرے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کی بہت سی اخلاق سے متعلق آیات ، جہنم اور جنت کے ذکر سے متعلق آیات… ، اگر وہ روز اس پہ غور کرنے کے لیے پانچ منٹ بھی نکالے تو زندگی میں زمین آسمان کا فرق ڈال دیتی ہیں یہ آیات۔ بہت سے گناہ انسان کرنے جارہا ہوتا ہے لیکن جب وہ غور سے، ٹھہر کے، قرآن پڑھتا ہے تو جہنم کے ذکر والی ایک آیت اس کو روک دیتی ہے اس سے۔ بہت سی نیکیوں میں وہ سست پڑ رہا ہوتا ہے ، ایک آیت، جس پہ وہ غور کرتا ہے، جنت کے تذکرے کی، اس کے اندر ہمت اور قوت پیدا کردیتی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ بہت سے عملی معاملات، جس میں وہ گھر میں، اپنے اخلاق میں ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ، اپنے والدین کے ساتھ اس میں کمی کر رہا ہوتا ہے اور ایک آیت والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے آتی ہے اور وہ اس کے معاملات کو ٹھیک کردیتی ہے۔ تو قدم قدم پہ بعض بالکل واضح احکامات ایسے ہیں جو انسان کو ٹھیک کرسکتے ہیں اگر وہ غور کے لیے وقت نکالے! تو یہ ہر مجاہد کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ روز، کم سے کم یہ ہے، جو اس سے زیادہ وقت دے سکتا ہے وہ دے ، لیکن کم سے کم پانچ منٹ نکال کر ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس پہ غور کرے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے ۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُم أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (سورۃ الانبیاء:۱۰)’’ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تم لوگوں کا ذکر ہے۔‘‘ تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟’’کیا تم عقل نہیں کرتے‘‘؟ تو اس پہ عقل لڑائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ تو ہم سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا ذکر کر رہی ہے۔ یہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہے۔ تو ٹھہریں قرآن کی آیات پہ ، اس سے گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، پھر اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس سے انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوسکتا ۔ لیکن افسوس کی بات ہوگی کہ انسان اس امت میں پیدا بھی ہو، اللہ نے اس کو قرآن جیسی نعمت دی بھی ہو اور زندگی میں اس کے پاس چند منٹ بھی نہ نکلے ہوں قرآن پہ غور کے لیے!!! اس سے زیادہ افسوس اور پشیمانی کی بات کوئی نہیں ہوسکتی۔ ضرور وقت نکالا جائے اور قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ، محبت کا تعلق، تدبر کا تعلق قائم کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے ۔ کیسے بڑھتا ہے؟ وہ تدبر کرتے ہیں ، جنت کی آیات پہ غور کرتے ہیں ، جہنم کی آیات پہ غور کرتے ہیں ، اخلاق کے امور پہ غور کرتے ہیں جس سے ان کے اعمال درست ہوتے ہیں ، ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔

تیسری صفت: توکل علی اللہ

﴿ وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴾

دل کا تیسرا عمل جو اس آیت میں بتایا گیا وہ یہ کہ’’ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔‘‘

ہم نے کہا کہ اس آیت میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اعمال اصل ہیں اور جسم کے اعمال ان کی فرع یا ان سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں۔ مطلوب دونوں عمل ہیں ۔ دل والے عمل بھی ضروری ہیں اور جسم والے عمل بھی ضروری ہیں ؛ بدن والے یا جوارح والے عمل بھی ضروری ہیں۔ لیکن اصل اعمال دل کے اعمال ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو جسم کے عمل میں ضرور کمزوری آئی گی۔ تو ہم نے یہاں دل کے تین اعمال کا ذکر کیا ۔ اللہ کاخوف ، آیات پر تدبر اور تیسری چیز اللہ پر توکل کرنا۔

توکل کیا ہے؟

توکل جو ہے، علامہ سعدیؒ لکھتے ہیں کہ یہ تمام اعمال پر ابھارنے والا محرک ہے۔ انسان نیکی کے کام توکل کے بغیر نہیں کرسکتا۔ اس لیے کہ جس شخص کی نگاہ صرف اسباب کی دنیا پہ رہتی ہو وہ آدھی نیکیوں سے ویسے ہی رک جاتا ہے، اس لیے کہ نیکی کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے، جو قوت چاہیے، وہ اسی کو ملتی ہے کہ جو اسباب سے آگے اللہ کے اوپر، جو رب الاسباب ہے ، اس کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہو۔ تو ہر معاملے میں ایک مومن کی نگاہ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کافر بھی دنیا میں رہتا ہے، وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے اور مومن بھی دنیا میں رہتا ہے، وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے؛ ہم بھی جنگ کے لیے تدریب بھی کرتے ہیں ، تیاری بھی کرتے ہیں، سارے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، کافر بھی، جو اس کے پاس اسباب ہیں، وہ اختیار کررہا ہے، لیکن فرق اس چیز میں ہے کہ ہم اسباب کو عبادت کے طور پہ اختیار کرتے ہیں اور اسباب اختیار کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ ان اسباب سے کوئی فائدہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اسباب سے کسی شر سے بچنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے سے کوئی نتیجہ ہم خود نہیں نکال سکتے ۔ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتب فرماتے ہیں ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایک مومن کی نگاہ اور ایک کافر کی نگاہ کا فرق بتاتی ہے ، دونوں اسی دنیا میں ہیں لیکن دونوں چیزوں کو اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے بھائی جو جہاد پہ آنے سے رکتے ہیں اس میں ان کو یہی چیزیں روکتی ہیں کہ پھر کھانے کا کیا ہوگا ؟ رزق کا کیا ہوگا؟ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ پھر شادی کیسے ہوگی؟… حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میدان کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہے۔ بہت سے بھائیوں کی شادیاں ایسی عمروں میں ہوگئیں کہ اگر وہ جہاد سے باہر ہوتے تو کبھی بھی اس عمر میں ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن جہاد کی وجہ سے ان کے لیے وہ دروازہ کھل گیا بلکہ پہلے کھل گیا۔ بہت سے بھائی جہاد میں آکر جو کچھ کھاتے ہیں ، جہاد سے پہلے، گھر کے اندر کھانے کی وہ سطح یا وہ فراوانی ان کو نہیں میسر تھی۔ تو جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی…، دلی سکون کے اعتبار سے بات کریں تو جو سکون اللہ نے جہاد میں رکھا ہے اور جو راحت یہاں رکھی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور دفاتر و نوکریوں کے چکر میں اور یونی ورسٹیوں میں اپنے آپ کو تھکانے میں …کبھی بھی وہ راحت اور دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ پہ توکل کرکے اس میں کود پڑتا ہے۔ جوشخص سارا وقت حسابات لگاتا رہتا ہے کہ اگر اتنے دن میں غائب رہا تو پھر پیچھے اتنے روپے کے ساتھ میرے گھر والوں کی اتنی ضروریات پوری ہوں گی، وہ پھر کبھی دو اور دو چار کے اس ہیر پھیر سے باہر نہیں آسکتا۔ اس لیے کہ وہ سارا وقت یہ calculations (حساب کتاب) کرتا رہے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو ایک درجے میں اسباب اختیار کرنے ہیں اور باقی جس رب نے کھلانا ہے اس رب کے اوپر توکل کرکے انسان کو چھلانگ مار دینی ہوتی ہے۔ تو پوری زندگی میں قدم قدم پہ یہی معاملہ پیش آتا ہے ، قدم قدم پہ انسان کو توکل کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ترک کیے جائیں ۔ توکل کہتے ہیں اسباب کو پوری طرح اختیار کرتے ہوئے نگاہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا یا دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ تو توکل کا مطلب اسباب میں کمی نہیں ہے بلکہ کئی علما نے اسباب اختیار کرنے کو توکل کی تعریف میں شامل کیا ہے۔ جو شخص اسباب اختیار نہیں کر رہا وہ توکل نہیں کر رہا۔ تو توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کریں گے ، لیکن دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں گے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب ؑ نے اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا:

﴿يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ (سورۃ یوسف: ۶۷)

کہ بستی میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم سب کو ــ بہت خوبصورت بھائی تھے، اونچے قد کے، خوبصورت نظر آنے والےــ تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے یا کوئی حسد نہ تم سے کرے، اس لیے اکٹھے نہ داخل ہو، علیحدہ علیحدہ داخل ہو لیکن ساتھ ہی فرمایا:

﴿ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

لیکن یہ بس میری تدبیر ہے جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ نے کوئی ضرر لکھا ہوگا تو وہ پھر بھی پہنچے گا ۔ تو یہ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہے جو اعمال قلب سے متعلق ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ توکل کی صفت جو ہے وہ اختیار کی جائے۔

چوتھی صفت: نماز کا قیام

پھر اللہ فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ﴾

چوتھی صفت مومنین کی یہاں یہ گنوائی کہ ’’وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔‘‘

اور نماز قائم کرنے سے مقصود دو پہلو ہیں نماز کے قائم کرنے کے: ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو یہ کہ اس کو احکامات نماز کے معلوم ہوں اور وہ نماز کے مختلف جو ظاہری اعمال ہیں ان کو سنت کے مطابق ادا کرتا ہو ۔ یہ نماز کو ظاہراً قائم کرنا ہے۔ اسی طرح نماز کو وقت پہ ادا کرنا ، جماعت سے ادا کرنا اور اس کے مختلف ارکان، جیسے رکوع، سجدہ وغیرہ، اس میں جسم کو سکون سے رکھنا ، تیزی سے نماز کو نہ پڑھنا، یہ سب ظاہری آداب ہیں ۔ تلاوت جو ہے وہ اطمینان سے، تفصیل سے کرنا ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ۔ یہ سب ظاہری آداب ہیں اور نماز قائم کرنے میں شامل ہیں۔

نماز قائم کرنے کا دوسرا جو پہلو ہے، جو نماز کا باطنی پہلو ہے وہ خشوع اور خضوع اختیار کرنا اور جو آیات پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنا ، جو ذکر کررہے ہیں اس پہ غور کرنا ، جو دعا پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کرنا اور دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے محنت کرنا ۔ اور شیطان ــجس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان مستقل اسی پر مقرر ہے کہ وہ آپ کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے نماز میں جو آپ کو ویسے نہیں یاد آتی ہیں اور حدیث میں اس شیطان کے نام تک کا ذکر آتا ہے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ــ تو اس شیطان کا مقابلہ کرنا کہ جو نماز میں ہمیں دنیا کی ساری چیزیں یاد دلاتا ہے نماز کے علاوہ اور اپنی توجہ کو پھر بھی نماز کے اوپر قائم رکھنا، یہ اس کا باطنی پہلو ہے ۔

قائم کرنے کا لغوی معنی:

مومنین کی صفت یہ ہے: الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوة، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ عربی میں قائم کرنا یہ ہے کہ آپ ایک نیزہ لیں اور زمین میں گاڑ دیں تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا ۔ اتنا مضبوطی سے گڑ جائے کہ وہ ہلتا نہ ہو آرام سے ، تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا ۔ تونماز ایسی قائم ہو کہ جو انسان کھڑا ہو نماز کے لیے ، تو پھر کوئی چیز اس کو نماز سے ہلاتی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آتی ہو۔ ایسی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔

پانچویں صفت: انفاق

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

پانچویں صفت یہ بتائی کہ ’’اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں، (وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں)‘‘ ۔

تو خرچ کرنے کے بھی دو پہلو ہیں: ایک، جو واجب ہے اس کو خرچ کرنا ۔ یعنی شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے حقوق ہیں جو اس نے خرچ کرنا ہے، اس کا نفقہ دینا ہے ۔ اسی طرح جن کے حق میں زکوٰۃ کا نصاب پورا ہورہا ہے ، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ، اسی طرح جس پہ حج کا نصاب پورا ہوا ہے اس نے حج پر خرچ کرکے حج کے لیے جانا ہے ۔یہ فرض جو اس کے اوپر صدقات ہیں یا فرض نفقہ ہے جو اس نے کرنا ہے؛ اور دوسرا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ، جو سب مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، وہ یہ کہ نفلی صدقات دینا اور فرض سے آگے بڑھ کر اپنے مال میں سے نکالنا اللہ کی رضا کی خاطر ۔ تو یہ دونوں طرح کے صدقات ہیں؛ فرض صدقات اور نفل صدقات ، یہ ادا کرنا مومن کی صفت ہے کہ وہ مال روک کے نہیں رکھتا، مال کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مال کو اللہ کے قرب کے لیے استعما ل کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے مال سے معاملہ کرنے میں ایک مو من اور ایک کافر کا ۔ کافر کا مال اس کے لیے عذاب کا، وبال کا باعث ہوتا ہے ، اس کی پکڑ کا باعث ہوتا ہے ۔ مومن کا مال اللہ کے قرب کاذریعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کوصرف اپنی خواہش کے لیے نہیں استعمال کر رہا بلکہ وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے ، اللہ کی پسند کے کاموں کے لیے استعمال کر رہاہوتاہے۔

تو یہ پانچ صفات ان آیات میں بتائی گئیں ایک مومن کی جن میں پہلے تین صفات بتائی گئیں اس کے اعمال قلب سے متعلق ۔ اس کا اللہ کاخوف کرنا اور اللہ کے احکامات کے سامنے رک جانا ، قرآن پہ تدبر کرنا ، توکل کرنا اور دو صفات اس کی ظاہری اور عملی بتائی گئیں، اعمالِ بدن بتائے گئے، یعنی نماز قائم کرنا اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ۔

جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے تو اللہ فرماتے ہیں:

﴿اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾

’’ یہی حقیقی مومن ہیں‘‘،لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ’’ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں ( یا اونچے مقامات ہیں)‘‘، وَمَغْفِرَةٌ ’’اور اللہ کے ہاں مغفرت ہے‘‘، وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ’’اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ یا معزز رزق ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔‘‘

تو یہ وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور چونکہ آیات غزوہ بدر کے پس منظر میں اتر رہی ہیں تو اس لیے یہ وہ صفات ہیں جو ہر مجاہد کو بالخصوص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اور ان آیات مبارکہ کے مفہوم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں ۔

سبحانك اللھم وبحمدک نشھد أن لا إلہ إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیک وصلی اللہ علی النبي